编者按:

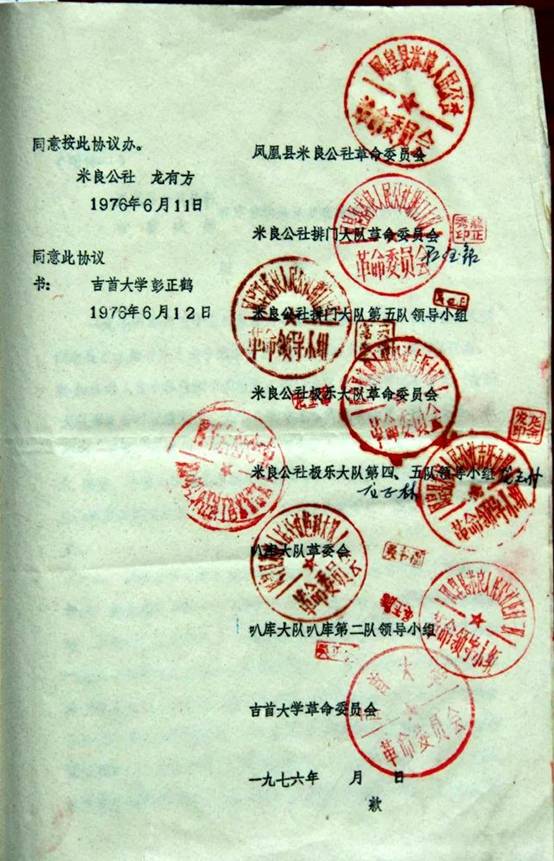

1976

年6月,为响应毛主席“五•七”指示,吉首大学始建“米良农场”。凤凰县原“米良”乡政府所在地为现禾库镇的“芭科”村,“米良”一名因十里外“麦了”苗寨的谐音而得名。

“米良农场”故事多,有平平淡淡、轰轰烈烈,有五味杂陈、酸甜苦辣。都真真切切……

奋斗吉大5:第一个任务

1976年下半年我留校工作。上班第一天,“革委会”给了我一个任务,就是去腊尔山米良农场通知龙再宇副校长回吉首来开会。这是我参加工作接到的第一个任务。

我先是坐班车到禾库公社,然后走几十里的毛坯公路到米良公社,再走山路上学校农场。

乡村岩板路

返回的时候,龙校长给我指了个方向说:“沿着岩板路走,是不会走错的”。果然是大块大块的岩板,也有一段土路,经过联团村,下到大兴寨的时候,正看到赵志强在河里摸鱼。

这天走了将近五十里路,当时年轻,并不觉得累。

讲述:刘湘生

奋斗吉大6:“米良一号”

印记

1981年,在吉首大学生物系任教的石泽亮,从郑州开完“全国果树研究研讨会”后,回到吉首,心里美滋滋的。会议上,石泽亮了解到,有“水果之王”之称的新西兰“海沃德”,其“母株”竟然来自湖北宜昌的野生猕猴桃。听到这个消息,想到湘西漫山遍野的野生猕猴桃,他激动得彻夜难眠。

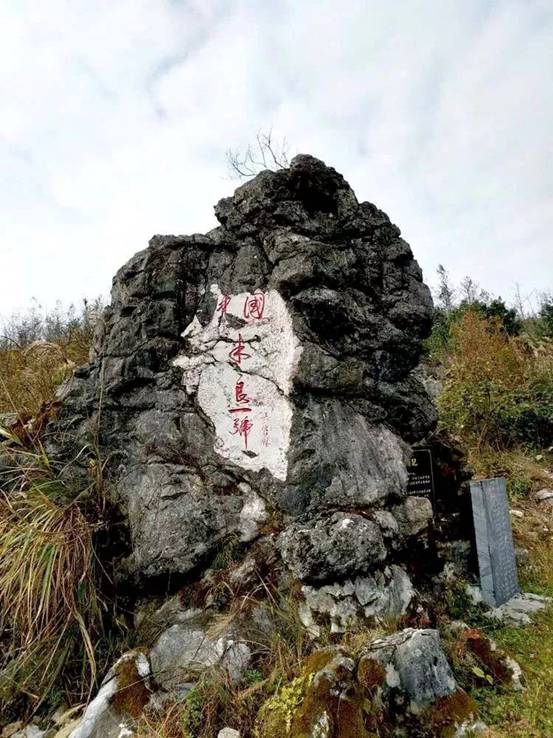

中国“米良一号”纪念石

石泽亮琢磨,湘西生态环境这么好,如果把湘西的野生猕猴桃进行品种优化改良,一定会让世界惊奇!

中国“米良一号”碑记

很快,他同另外两名同事刘泓、裴昌俊,在吉首大学组建了湘西猕猴桃调查组。

石泽亮教授(右一)在“米良一号”基地

1982年秋,调查组想了个办法,在各地贴出“高价收购鸡蛋大小的野生猕猴桃”的告示,发动群众力量。很快,凤凰县米良乡东吉村一名叫石老顺的村民送来了一颗足足有鹅蛋大小的野生猕猴。

1982年10月,吉首大学“湘西猕猴桃调查组”石泽亮、裴昌俊、刘泓三位老师在凤凰县米良乡东吉村民石老顺带领下,在悬崖边找到了一株果子有鹅蛋大的野生猕猴桃“母株”。

2008年冰灾后,时任校长李民、副校长曹晓鲜到农场考察、慰问。

此后,以石泽亮为首的科研团队培育出了猕猴桃优良品种,特命名为“米良一号”。“米良一号”猕猴桃果大、味美、维生素丰富,得到国内外专家肯定,并在全国重点推广。目前,“米良一号”猕猴桃已在全国种植40万亩,在湘西州8县市种植10多万亩,成为湘西“富民强州”支柱产业。石泽亮教授研究、推广猕猴桃数十年,被誉为“湘西猕猴桃之父”。

文字整理:吴恒忠